CEMENTERIO DE SAN SEBASTIÁN: ruta de cementerios españoles con encanto

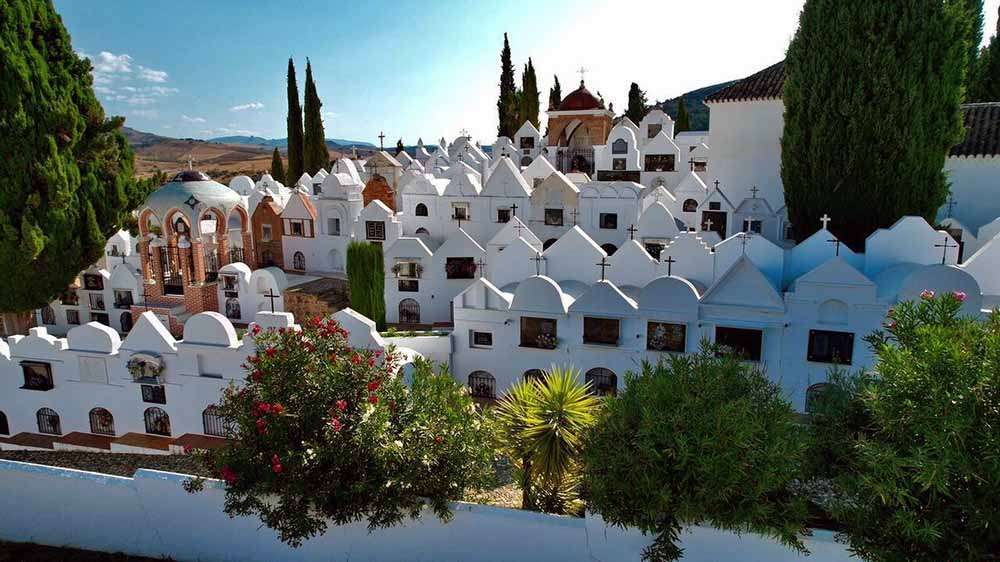

El cementerio de San Sebastián es uno de los cementerios más peculiares de Andalucía ubicado en la localidad Casabermeja (Málaga) y constituye una pequeña ciudad de los muertos. Situado al noroeste del casco urbano, se encuentra en la zona de la ermita de San Sebastián, donde se tienen unas privilegiadas vistas del paisaje. El cementerio […]

CEMENTERIO DE SAN SEBASTIÁN: ruta de cementerios españoles con encanto Leer más »